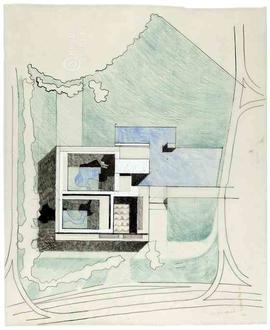

Calques documentant différentes villas pour des particuliers situées essentiellement sur la Côte

UntitledArchives techniques (plans et dessins de plusieurs temples, villas et autres, ainsi que de nombreuses transformations, particulièrement dans le village d’origine de Paul Lavenex, Agiez. : relevé de l’état avant intervention et dessins concernant tant les travaux importants que des détails de mobilier ou les luminaires), administratives (correspondances, soumissions, pièces comptables…) et photographiques (réalisations les plus importantes). Quelques pièces personnelles et de formation (dessins académiques, dossiers FAS…).

UntitledCe fonds illustre une période importante des chemins de fer en général et des Chemins de fer fédéraux en particulier. Il est constitué de 1647 dossiers documentaires relatifs aux progrès en matière de recherche sur les ponts (usages de matériaux, essais de charge, techniques, innovations), au processus d'électrification des lignes, à la construction de barrages, à l'usage de la soudure et aux mesures prises pendant les deux conflits mondiaux. Cette documentation concerne principalement des réalisations en Suisse, mais aussi des constructions majeures situées à l'étranger, comme le pont sur l'Hudson à New York ou les ponts de Cologne. Le fonds comprend une importante iconographie montrant les principaux ouvrages de génie civil construits durant la première moitié du XXe siècle.

Untitled104 dossiers documentant 64 objets. Le fonds documente principalement des propriétés, des villas et une paroisse catholique.

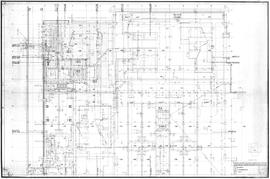

UntitledContient plusieurs dossiers de projets produits par Jakob Zweifel et ses associés (le plus souvent avec Zweifel, Strikler et associés), concernant le domaine de la planification universitaire et la recherche, soit principalement :

– les plans de la planification directive, des maquettes de l'évolution de la structure bâtie et des plans de la première étape de l'Ecole polytechnique fédérale (EPFL) à Lausanne ;

– l'Université de Annaba en Algérie ;

– le centre de recherches Ciba/Geigy à saint-Aubin ;

– l'institut pour les ingénieurs agronomes de l'université de Benghasi à Al Beida en Libye.

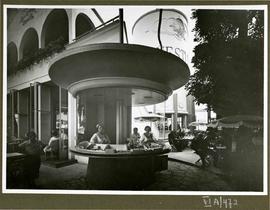

Contient également un dossier concernant le Secteur 6 de l'Exposition nationale suisse de 1964 à Lausanne, dirigé par Zweifel.

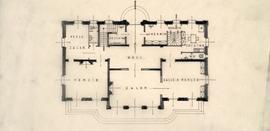

Dossier documentant des propriétés et villas dans l'arc lémanique (Lausanne, Savigny, Daillens, Pully, Cully, Ballens, Crissiers, Cullayes, Tolchenaz et Villars-Tiercelin).

Untitled370 dossiers documentant 187 objets. Zone géographique: Valais principalement. Secteur d'activité: principalement habitat collectif et individuel, écoles, nombreux concours

UntitledLe fonds contient :

- des documents en lien avec l'enseignement ;

- des planches originales du travail de diplôme signé K. Nyeborg daté de juin 1922, soit un projet de pont rail en maçonnerie ;

- projet de machines diverses ;

- divers autres documents concernant les chemins de fer ;

- des plans originaux qui devaient appartenir aux Marguet concernant la construction du chemin de fer Boulogne-Amiens, remontant aux années 1840 ;

- des plans et rapports sur le "rail-way" en Angleterre ;

- des plans originaux des ateliers de réparation de la compagnie de l'Ouest suisse à Yverdon ;

- le plan du rez-de-chaussée de la première gare de Lausanne ;

- divers plans relatifs au viaduc de la Paudèze.

Archives techniques : plans de projets et réalisations couvrant tout le XXe siècle.

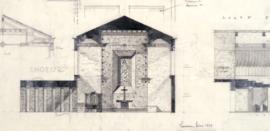

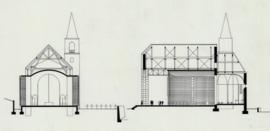

Concernent également plusieurs chantiers, dont la construction du bâtiment administratif de Lausanne-Ouchy (1912), du cinéma Georges V, du CHUV, du parking de Lausanne-Ouchy (1972), du temple de Saint-Marc à Lausanne (concours en 1949), de villas - parfois particulièrement bien documentées (plans de détails, projets de décor intérieur, aménagement du jardin, etc.) -, de cures (Belmont, Chailly).

Dans les dossiers concernant ces objets, on trouve parfois les plans originaux des bâtiments, dûs à d’autres architectes (comme les plans de Louis Brazzola pour l’église catholique de Polliez-Pittet). Au travers du fonds Bonnard, on découvre aussi l’activité de constructeurs moins connus comme Jean Picot ou Edouard Boy de la Tour

Archives techniques (plans de la Station fédérale de Changins - plans des bâtiments du siège principal, et autres non inventoriés) et iconographique (photographies concernant le Circarama des CFF et le Rotorama des PTT du secteur 'Les communications et les transports' pour l'Expo 64).

UntitledLe fonds documente toute l'activité professionnelle de Louis et Etienne Bueche : plans et dessins (plus de 250 objets : écoles, églises, institutions, habitations familiales...), dossiers administratifs et documentaires, correspondances, travaux graphiques (affiches).

Concerne, entre autres, la Banque Populaire Suisse de Saint-Imier, le Centre Coop de Saint-Imier, la Clinique Manufacture bernoise, à Leysin, l’École cantonale de Porrentruy, École d'horlogerie Technicum, à St Imier, nombreuses interventions pour des manufactures horlogères.

Projets de jardins (travaux d'école) de Charles Matthey-Doret.

UntitledCe fonds constitue principalement une documentation relative à la publication du périodique 'Architecture contemporaine', ainsi qu'aux diverses activités éditoriales menées par Anthony Krafft. Il comprend une variété de documents, tels que des photographies (sous forme de tirages et de diapositives), des manuscrits, de la correspondance (actives et passives), des imprimés et des coupures de presse, des dessins et des esquisses, etc. Ces documents sont organisés selon le nom des correspondants ou le sujet traité, et réparti en 30 boîtes. Un carton contenant des plans enroulés, probablement en lien avec les documents rangés dans les boîtes, complète l'ensemble.

UntitledArchives qui documentent toute l'activité professionnelle de Jean-Marc Lamunière : photographies, projets et réalisations (dossiers de l'agence), enseignement, bibliothèque et documentation.

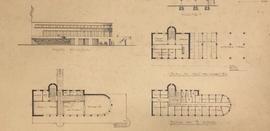

UntitledPlans et dessins concernant beaucoup de bâtiments dans le canton de Genève et ailleurs en suisse : plusieurs concours (Concours du Musée d'Art et d'Histoire à Genève, Concours pour la Banque Nationale Suisse à Berne, Concours pour le pénitencier de Payerne), châteaux, villas, immeubles à Genève, écoles (Ecole à Ballaigues, Ecole des Beaux-Arts et école primaire des Casemates, Ecole des Eaux-Vives, Ecole du Chemin Vert), églises (Eglise anglaise à Genève, English Church à Champéry), des études d’alignement à Genève (rues Rôtisserie, Traversière, Pélisserie, Bémont), des hôtels (Grand hôtel Berthod à Château, Grand Hôtel de l'Observatoire à Saint-Cergues, Grand Hôtel du Lac de Joux, Le Pont, Grand Hotel en Sicile, Hôtel d'Argentières, Hôtel de l'Arc Romain), la Librairie Payot et le Magasins Wolf à Genève, l’Orphelinat des Grandes-Bougeries, la Synagogue de Genève… Contient également des récoltes photographiques, concernant la Poste de la rue du Stand, l'exposition nationale suisse de 1896, autre.

Le fonds comprend également une bibliothèque (volumes du XVIIIe au XXe siècle).

UntitledArchives photographiques et d'enseignement. Dessins originaux (études et analyse comparatives) et photographies des travaux des élèves de Jean Tschumi à l'EPUL.

Untitled78 dossiers documentant 79 objets sont dotés de plusieurs concours pour différents types de bâtiments, essentiellement publics: maison communale, église, école, situés principalement dans le canton du Valais.

UntitledArchives de formation et techniques.

Travaux d’étudiant (projets, notes de cours, croquis), projets d’architecture et de nombreux dessins perspectifs documentant toute l'activité professionnelle d'André Giger.

Également, un classeur de réductions couleur, des documents personnels (CV et "Liste production architectural") et une plaquette de présentation : R. Giger, "Ouvragisme", [Sierre]: [chez l'auteur], [s.d.].

Un petit album contenant des reproductions de projets datant de la période d’études à Paris, ainsi que des photographies de certaines réalisations à Cape Town et Johannesburg, mais aussi divers édifices français dus à d’autres architectes. Un dossier de correspondance concernant la participation de Taillens à des jurys de concours d’architecture (concours des villas à Genève, tribunal fédéral à Lausanne, etc.). Un album de photographies et de reproductions de plusieurs édifices bâtis par Taillens et Dubois, en particulier des vues du chantier du siège de l’Union de banques suisses à la place Saint-François à Lausanne.

UntitledArchives de dessins (gouaches, aquarelles), plans et photographies (réalisations pour des villas privées, des cafés et des restaurants, quelques bureaux).

UntitledArchives techniques (plans et dessins d'architectes), documentant la carrière de Pierre-Paul Schmid.

UntitledPortefeuille de documents qui décrit la formation à l’école des Beaux-Arts de Frédéric de Morsier dans l’atelier de Pascal à Paris.

Contient également documentation, photographies, correspondance.

Archives techniques (quasi-totalité des dossiers originaux sur calques - réalisations et concours d'architecture, arts appliqués -, y compris de nombreuses séries d’esquisses, souvent datées, qui permettent de suivre le processus de projet ; nombreux dossiers d’exécution jusqu’aux dessins 1:1 de certains détails), photographiques (ensemble de photographies des objets les plus importants), privées, professionnelles et d’enseignement (correspondance relative soit aux affaires réalisées, soit à son activité d’enseignant, pièces personnelles, etc.), et également des collections documentaires (articles, coupures de presse) et libraires.

UntitledFonds d'enseignement et de recherche, concernant l'architecture vernaculaire. Notamment, il contient tout le matériel lié à l'enseignement du cours d'architecture vernaculaire du Prof. Aubry tenu à de 1962 à 1992 l'EPUL/EPFL (documentation, examens, travaux d'étudiants), avec la collaboration de Plemeka Supic et du maquettiste Bernard Borboen. Cela comprend une collection de maquettes d'architecture vernaculaire, réalisées par les étudiants, accompagnées de dossiers documentaires et de relevés d'architecture.

UntitledCollection documentaire et bibliothèque, archives personnelles (recherches, notes, publications, activités associatives, correspondances avec des personnages importants des milieux scientifiques et horticoles), archives iconographiques (récoltes photographiques et photographies personnelles), collection d’objets.

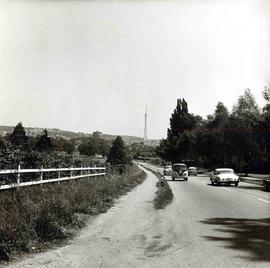

UntitledCette série comprend environ 35 000 vues aériennes, réalisée dans le cadre de l'opération "Pleinciel". En 1960, Perrochet SA fonde Pleinciel SA et lance une campagne systématique de photographies aériennes destinée à produire des cartes postales, qui s'achève en 1968. Les images sont capturées depuis un avion Piper, équipé d'un appareil Mamiya, avec un pilote engagé à l'année. Les clichés, des négatifs monoculaires et des vues obliques, varient en échelle de 1:2000 à 1:4000.

Ces photographies aériennes offrent une perspective unique sur le territoire suisse, documentant les transformations du paysage et les développements urbains des années 1960. Elles illustrent notamment l’évolution des masses glaciaires, le développement des infrastructures de transport (routes et chemins de fer), ainsi que l’expansion des zones urbaines et résidentielles.

Le fonds est constitué de documents produits et rassemblés essentiellement par le Comité de section et la Présidence de la Section romande de la FAS, à partir du milieu des années 1980. L’ensemble documentaire permet une lecture des activités et du fonctionnement de la FAS Romandie des dernières décennies. Il offre aussi un regard sur des éléments de premier plan de la pratique architecturale et urbanistique dans les cantons de Fribourg, Jura, Neuchâtel, Valais et Vaud.

UntitledLe dossier 026 concerne la Cité Jardin (Stadt Garten) à Potence, à Sierre. Il s'agit d'une étude typologique réalisée en 1955.

Concerne le Village d'enfants Saint-Antoine à Loèche (Kinderdorf St. Anton, Leuk.). Il comprend des plans d'avant-projet pour ce village d'enfants, datant de 1960-1965. Ces plans représentent une version différente du projet par rapport à la version issue du concours en 1957 (réf. 0183.04.0011). Dans cette version, l'organisation des bâtiments change, et le nouveau plan, en forme de C encadrant une cour, s'articule sur une trame polygonale.

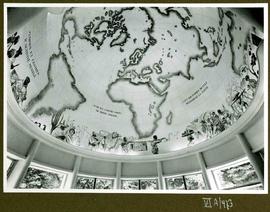

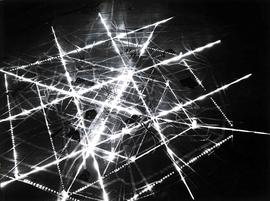

Pavillon d’exposition en dôme géodésique (Geodätische Kuppel), conçu en polyester autoportant, construit entre 1973 et 1975 pour accueillir l’exposition sur la téléphonie par satellite (Affaire N°126 TD).

Exposition permanente inaugurée en 1976 dans le dôme géodésique, consacrée aux télécommunications satellitaires et illustrée par des maquettes et supports audiovisuels. Conçue en 1975, elle est également connue sous le nom 'Ausstellung: «Satellitentelefonie»' (Affaire N°126 EX).

Concerne l'abri en bois "Trigon" pour à Termen (Trigon Gartenhaus Tremen), plus précisément à Rosswald.

Concerne la sculpture intitulée "Tetrahelix: Spirale de la vie" ("Lebensspirale"), destinée à l'Hôpital de Brigue et créée entre 1991 et 2000.

Le fonds documente l’activité professionnelle de l’architecte Emilio Antognini, actif à Fribourg de la fin des années 1930 jusqu’aux années 1980. Il rassemble des documents personnels (formation, correspondance, divers), un grand ensemble de dossiers de projets (plans, dessins, devis, correspondance, factures), des photographies, ainsi que des notes d’enseignement en histoire de l’architecture et en composition architecturale.

Le fonds comprend une importante série de plans originaux (environ 6 500 pièces), dont certains réalisés dans le cadre de mandats communs avec Honegger. Une partie du fonds est accompagnée de documents administratifs, soumissions, rapports techniques ou comptes, reflétant les processus de conception et de réalisation.

Les projets représentés couvrent un large éventail d’édifices publics, scolaires, religieux et résidentiels. Parmi les réalisations majeures figurent :

– l’église du Christ-Roi à Fribourg, en collaboration avec Denis Honegger

– l’Université de Miséricorde, également en collaboration avec Denis Honegger, et documentée par une cinquantaine de dossiers, incluant projets de transformation, plans d’exécution, journaux de chantier et documents techniques ;

– le Centre électronique de l’Université de Fribourg

– l’École ménagère de Fribourg

– l’École technique supérieure

– l'École secondaire des garçons, à Fribourg

– l'École normale des instituteurs

– l’Institut de recherche cardio-angéiologique

– de nombreux édifices religieux (chapelles, cures, couvents) et établissements scolaires (Romont, Ménières, Autigny, Font, Châbles), ainsi qu’un corpus conséquent de maisons individuelles et villas.

Dossier particulièrement intéressant pour documenter la technique des caches découpés dans de la bande adhésive. Annotations du patron, consignes au dessinateur.

L'ensemble documente l'oeuvre de Vincent Mangeat, à travers les dossiers des projets, des récoltes photographiques, ainsi que ses carnets de notes et croquis.

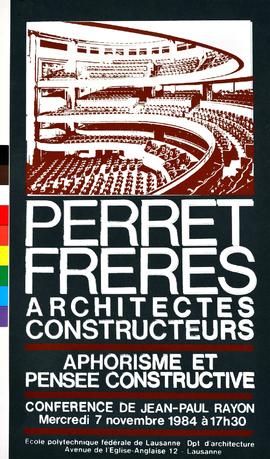

UntitledConférence de Jean-Paul RAYON, chargé de cours au DA.

Derrière la personnalité délibérément représentative d'Auguste Perret se cache une « entreprise familiale » rigoureusement organisée qui conduit souvent le projet depuis sa conception architecturale jusqu’à l'exécution matérielle des travaux. l'expression architectonique, les références stylistiques, la forme de l'enseignement d'Auguste Perret qui prétendent à une certaine universalité sont à réévaluer au profit d'une pensée constructive qui a marqué les meilleurs et les plus différents architectes.

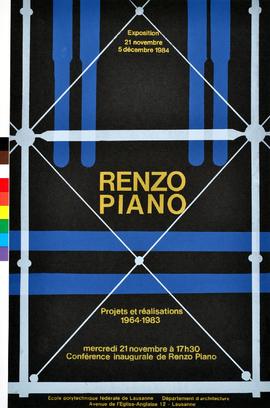

Conférence inaugurale de l'exposition Renzo Piano par Renzo PIANO, architecte, Gênes et Paris.

l'architecture peut être analysée comme un objet, comme une construction ou comme un container selon le mode d'expression de son réalisateur. Par objet, on entend principalement un artefact destiné à être apprécié en tant que tel ; une « construction » se réfère plutôt aux méthodes et aux moyens constructifs actuels ; un « container » quand le bâtiment répond aux fonctions projetées. Naturellement, toute bonne architecture tient compte de ces trois éléments mais un architecte polémiste doit se préoccuper de l'un d'entre eux, voire deux. Renzo Piano a été un constructeur. Bien que ses bâtiments répondent certainement aux trois objectifs, les développements structurels sont vraiment son point de départ conceptuel.

Bien que se référer aujourd'hui à une architecture nationale ne signifie plus grand chose, il y avait quelque chose d'essentiellement italien dans ses premières recherches et son souci de perfection. Comme Nervi et d'autres maîtres italiens, les succès de Piano viennent de la souplesse du rôle des designers professionnels en Italie (architectes et ingénieurs peuvent être indifféremment constructeurs ou projeteurs) en même temps que de la chance d'avoir des industriels dans sa propre famille qui purent lui commander quelques-uns de ses premiers travaux.

Mais aucun d'entre eux n’aurait attiré l'attention internationale si Piano n’avait rencontré Richard Rogers à Londres et gagné avec lui et Ove Arup Partners le concours du Centre Pompidou. Sa contribution fut égale à celle de Rogers mais Piano fut plus spécialement chargé de la structure et de la conception globale du design exprimé dans le système de construction. Il fut un leader efficace mais encore plus un coordinateur de la conciliation.

Depuis 1977, Piano collabore avec Peter Rice, l'ingénieur en chef de la superstructure de Beaubourg (N. Silver, Architectes contemporains, 1980).

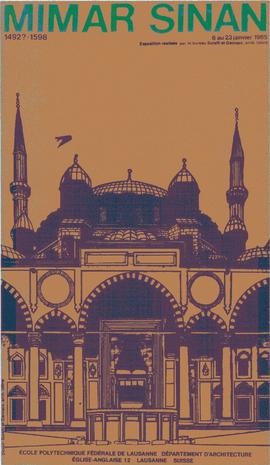

Conférence inaugurale de l'exposition Mimar Sinan 1492 ? 1588 par Bülent ÖZER, professeur à l'Université Sinan d'Istanbul.

Sinan, chrétien, renégat, soldat d'élite du Sultan est la figure centrale de l'architecture islamique. Sinan a eu une vie très longue dont il consacre les 40 premières années à guerroyer pour le Sultan et les 50 autres à construire près de 500 oeuvres disséminées dans le vaste empire ottoman. Sinan élabore un système de projétation régulateur avec lequel il fixe par convention les procédés de composition et de construction qui lui permettent de guider la réalisation d'une œuvre à distance. La composition, les solutions constructives d'une technologie dont il est expert, les types architecturaux sont les fondements d'une école d'architecture destinée à produire une grande floraison d'œuvres même après sa mort. l'intérêt de toute sa vie fut la structure à coupole centrale et la recherche de grandeur et d'unité que l'on peut obtenir avec un dispositif semblable sans encombrement de piliers. Sa construction rationnelle est soutenue par un art de la composition d'une grande rigueur euclidienne qui lui permet de renouveler continuellement les types sans jamais les répéter ou se répéter.

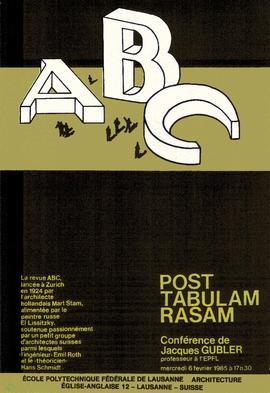

Conférence de Jacques GUBLER, professeur au Département d'architecture de l'EPFL.

La revue ABC, lancée à Zurich en 1924 par l'architecte hollandais Mart Stam, alimentée par le peintre russe El Lissitzky, soutenue passionnément par un petit groupe d'architectes suisses parmi lesquels « l'ingénieur » Emil Roth et le « théoricien » Hans Schmidt, énonce ainsi son programme : « Cette revue publiera des articles qui entendent clarifier les tâches et le processus de la ‘configuration’ (Gestaltung) :

- configuration de la ville sous le rapport de la technique, de l'économie et du cadre social

- configuration du logement, du lieu de travail, du trafic

- configuration en matière de peinture et de théâtre

- configuration en matière de technique et d'invention. »

Ce programme sera suivi pendant quatre ans. Il culminera dans le fameux manifeste ABC proclamant la dictature de la machine de l'été 1928.

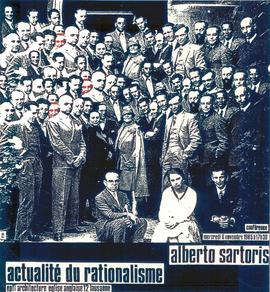

Conférence d'Alberto SARTORIS, docteur honoris causa EPFL.

Conférence de Roger-Henri GUERRAND, historien et professeur à Paris VIII

R.-H. Guerrand, avec un ton mélangé de sérieux et d'humour sarcastique, retrace un pan de cette histoire sociale toujours laissé dans l'ombre : une histoire des commodités ou, pour parler plus directement, des lieux d'aisance.

Chronique qui fut souvent incroyable : celle du temps nécessaire pour que de simples conditions d'hygiène et de salubrité soient assez considérées pour qu’elles s’inscrivent dans les faits et que les lois soient appliquées et respectées. Il explique la façon dont notre société a considéré le corps, l'a regardé et l'a entretenu et rappelle que le discours sur les conditions sociales et politiques de l'hygiène publique et privé ont supposé deux conditions d'aménagement foncier : d'une part que l'on puisse disposer de suffisamment d'eau et d'autre part que l'on puisse évacuer les eaux usées. d'où la nécessité du tout-à-l'égout, conquête, somme toute, récente. Question d'histoire sociale qui nous dévoile les enjeux sous-jacents d'une politique sanitaire.

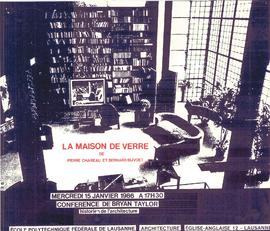

Conférence de Bryan TAYLOR, historien de l'architecture.

Avec la maison de verre, dissimulée 31 rue St Guillaume à Paris, nous sommes confrontés à une oeuvre qui défie les formes reconnues de classification. Constater que cette réalisation était en avance sur son temps serait insuffisant. De nos jours, le message révolutionnaire qu’elle contient est loin d'être accepté et elle continue à offrir par la fluidité de son plan, la standardisation de ses composants, l'assemblage précis des espaces privés et publics, la série d'innovations techniques surprenantes qui la caractérisent (ossature métallique visible, façade de briques de verre, câbles techniques apparents) un modèle général à partir duquel peuvent être développées des réponses à certains problèmes de notre époque.

Conférence inaugurale de l'exposition Serres et jardins d'hiver au XIXe siècle ; Jean-Marc Lamunière : Dessins pour la serre du Jardin botanique de la ville de Genève.

De 1780 à 1900, l'attrait pour les fleurs exotiques, les plantes rares rapportées si précieusement dans les conditions de la navigation d'alors, le goût du dépaysement aux effluves coloniales et d'une nature renouvelée vont se confondre en une passion pour l'horticulture et en une forme architecturale : les serres et les jardins d'hiver. Leur extraordinaire expansion en fit un véritable mouvement de mode soutenu par la bourgeoisie fortunée qui gagna progressivement l'ensemble de la société européenne.

Conférence de Kenneth FRAMPTON, historien de l'art, professeur invité au Collège scientifique de Berlin.

« Le phénomène d'universalisation, tout en étant un progrès de l'humanité, constitue une sorte de destruction subtile des cultures traditionnelles, ce qui n’est peut-être pas un mal irréparable. Mais aussi ce que j’appellerais le noyau créatif des grandes civilisations et des grandes cultures. Là se trouve le paradoxe : comment devenir moderne et retourner à ses sources : comment raviver une vieille civilisation latente et faire partie d'une civilisation universelle » (Paul Ricoeur, La civilisation universelle et les cultures nationales).

Conférence inaugurale de l'exposition P. Z. par

Pierre ZOELLY, architecte et explorateur, professeur invité à l'EPFL.

« Pour mieux comprendre les dangers vers lesquels se dirige l'architecture d'aujourd'hui, mais aussi les chances qu’elle a de sortir des contraintes qui l'étouffent, il faut se pencher vers un nouveau genre générique de cet art : la terratecture. Est-ce la mère ou la fille de l'architecture ? Basé sur des expériences d'une vingtaine d'années et de chaotiques recherches historiques et contemporaines que je trimbale dans mon rucksack d'idées, j’essaie de faire le point sur ce sujet qui m’intrigue et me passionne et qui : quand je traverse notre petit pays que Guillaume Fatio, en 1904, décrivit avec amour dans son petit livre Ouvrons les yeux, annonciateur du mouvement Heimatschutz : et qu’on devrait aujourd'hui réintituler Fermons les yeux : me semble être un remède particulièrement bien adapté à notre mal suisse. »

Conférence de Santiago CALATRAVA, ingénieur à Munich, professeur invité au DA de l'EPFL.

Exposition.

Conférence de Werner SPILLMANN, professeur au Technicum de Winterthur.

L'apparence d'un bâtiment et de ses éléments est largement définie par les couleurs et les matériaux dont le choix dépend des architectes. La conférence a pour objet la manière dont la couleur est choisie en architecture pendant les différentes époques de l'histoire et de nos jours et de discuter certains des aspects fondamentaux de la couleur en architecture : la relation de la couleur à l'homme, à l'environnement, au voisinage des bâtiments entre eux, à la structure de la construction elle-même tout autant qu’aux phénomènes des relations entre les couleurs.

Conférence de Franco PURINI, architecte, Rome.

La nouvelle architecture à Rome n’est pas facile à décrire dans son ensemble car elle n’est pas linéaire dans son développement. La situation est marquée par des débats dont les racines remontent loin et témoignent des contradictions de l'histoire de la ville. La discrimination de la périphérie de la métropole montre le sous-développement de manière significative, processus résultant d'une négligence politique et gestionnelle à laquelle la ville fut soumise pendant les trente années qui suivirent la guerre. Entre 1975 et 1985, la ville avait adopté une gestion socio-communiste qui aurait dû apporter un changement. Dans les faits, très peu de ce qui avait été projeté a été réalisé, et, parmi les architectes romains de la nouvelle génération, on a travaillé avant tout sur une base historique pour comprendre d'une manière nouvelle l'architecture dans la ville du passé.

Franco Purini a fait d'abondantes propositions pour la ville de Rome, souvent publiées, jamais réalisées, qui sont liées à la fidélité aux méthodes de projétation néo-rationalistes et à l'intention d'approfondir les images de Piranèse. Il faut aussi rappeler combien ses architectures ont influencé à l'étranger la définition de l'imaginaire architectonique.

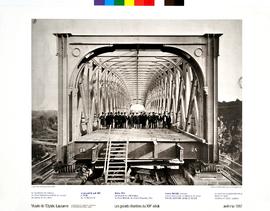

Conférence inaugurale de l'exposition Grands chantiers du XXe siècle par Ricardo MARIANI, professeur à l'EAUG.

Au milieu du XIXe siècle, l'Europe industrielle explose. La France se couvre de ponts, de voies ferrées et de chaussées nouvelles. La photographie s'est vite imposée comme le témoin fidèle de cette évolution. Chacune de ces photographies a su garder, malgré l'indifférence apparente du sujet, une vision personnelle transformant les personnages en statues de pierre et géométries de fer, ou magnifiant les cintres d'un pont en apparition champêtre. C'est de ce jeu d'évocations matérielles où la voûte et le tympan roman se font une seconde jeunesse que naît peut-être un sentiment du sacré et du commémoratif; le moindre édifice y fait figure de cathédrale, de minaret, de stèle. Du plus humble tunnel qui agrémente la promenade du rentier avec son chien à la plus extravagante résille d'étais et entretoises qui encombre la vallée, c'est le Grand oeuvre du siècle qui veut être vu sous son plus beau jour, comme un peu l'ouvrage d'un seul : le spectateur.

Séminaire avec la participation de :

- Jacques SBRIGLIO, professeur à l'Ecole d'architecture de Marseille : Le Corbusier et Marseille

- Pierre-Alain CROSET, rédacteur de Casabella, assistant au DA de l'EPFL : Le Corbusier : les yeux qui voient

- Franz OSWALD, professeur à l'EPFZ : Le Corbusier et l'utopie.

Conférence de Sverre FEHN, professeur à l'Ecole d'architecture d'Oslo.

Associé à Geir Grund qui fut plus tard l'un des membres du Team X, Fehn construit en 1955 une maison pour personnes âgées à Oskern/Oslo et le Musée des Traditions populaires de Lillehammer en 1959. Il gagne le concours du Pavillon norvégien de l'exposition de Bruxelles en 1958. Cette composition néo-plastique, utilisant largement le bois, éclairée par les interstices des poutres du toit, présente les caractéristiques les plus essentielles de l'architecture de Sverre Fehn, insistant sur la poésie de la construction avec quelque chose de plus subtil que la simple élégance de la structure formelle et des détails méticuleux.

■ 12 présentations pour 12 chaises d'architectes contemporains

21 au 5 février 1987 : Exposition.

■ La maison du rêve

14 janvier 1987 : Conférence de Kaj NOSCHIS, docteur en psychanalyse, chargé de cours au DA de l'EPFL.

« Dès le début, la tour (de Bollingen) fut pour moi un lieu de maturation. Elle me donnait l'impression que je renaissais dans la pierre. On pourrait dire que je l'ai construite dans une sorte de rêve » (C. G. Jung, Ma vie). Jung parle ici d'une maison qu’il a construite de ses propres mains en marge de son activité de psychiatre et de psychologue analyste.

Les deux rêves que Jung considère lui-même comme les plus importants de sa vie sont des rêves de maison/atmosphères d'intérieurs et parcours d'une chambre à l'autre. En construisant la tour de Bollingen, l'activité consciente de Jung a pris le relais de son activité onirique. Nous avons tous fait des rêves de maison. Nous avons ainsi pu nous sentir touchés par les images de nos maisons « nocturnes ». Notre maison diurne, celle où nous habitons, nous interpelle sans cesse. Dès lors, comment pouvons-nous, architectes ou profanes, envisager la transition de la maison nocturne à la maison diurne ?

■ Rome : décomposition et recomposition de la ville antique

21 janvier 1987 : Conférence de Carlo BERTELLI, professeur d'histoire de l'art à l'Université de Lausanne.

l'emplacement à la périphérie de la ville ancienne de deux pôles principaux de la nouvelle réalité chrétienne a provoqué un dynamisme centrifuge qui s’opposait à la centralité du Forum. La situation politique créée dans la nuit de Noël 800 avec le couronnement de Charlemagne empereur donne au Pape la possibilité de détruire le Palatin comme résidence de l'empereur et de transformer son palais administratif au Latran en une résidence officielle sur le modèle du palais de Constantinople.

La deuxième étape sera la construction d'une ville nouvelle, la cité léonine, tout près de Saint Pierre. Rome devient une conurbation composée de centres différents, petites communautés fortifiées disséminées dans une région en grande partie inhabitée. C’est au XIVe siècle qu’on remet en question cet aspect de Rome en réalisant une grande construction publique, l'escalier de l'Aracoeli qui change l'orientation de la ville vers le nouveau centre habité qui est installé dans la région autrefois peu peuplée du Champ de Mars. Cette situation détermine le dynamisme de la Rome des Papes, comme problème de rattachement des parties isolées dans la ville, ce qui demande la présence de symboles urbains très forts pour souligner une unité qui existe à peine dans le tissu urbain.

■ La couleur, un élément de l'architecture

4 février 1987 : Conférence de Werner SPILLMANN, professeur au Technicum de Winterthur.

L'apparence d'un bâtiment et de ses éléments est largement définie par les couleurs et les matériaux dont le choix dépend des architectes. La conférence a pour objet la manière dont la couleur est choisie en architecture pendant les différentes époques de l'histoire et de nos jours et de discuter certains des aspects fondamentaux de la couleur en architecture : la relation de la couleur à l'homme, à l'environnement, au voisinage des bâtiments entre eux, à la structure de la construction elle-même tout autant qu’aux phénomènes des relations entre les couleurs.

■ La villa de Noailles : Hyères 1923, Rob Mallet-Stevens

■ 9 au 20 février 1987 : Exposition.

■ Rome : l'impossibilité de l'histoire

11 février 1987 : Conférence de Franco PURINI, architecte, Rome.

La nouvelle architecture à Rome n’est pas facile à décrire dans son ensemble car elle n’est pas linéaire dans son développement. La situation est marquée par des débats dont les racines remontent loin et témoignent des contradictions de l'histoire de la ville. La discrimination de la périphérie de la métropole montre le sous-développement de manière significative, processus résultant d'une négligence politique et gestionnelle à laquelle la ville fut soumise pendant les trente années qui suivirent la guerre. Entre 1975 et 1985, la ville avait adopté une gestion socio-communiste qui aurait dû apporter un changement. Dans les faits, très peu de ce qui avait été projeté a été réalisé, et, parmi les architectes romains de la nouvelle génération, on a travaillé avant tout sur une base historique pour comprendre d'une manière nouvelle l'architecture dans la ville du passé.

Franco Purini a fait d'abondantes propositions pour la ville de Rome, souvent publiées, jamais réalisées, qui sont liées à la fidélité aux méthodes de projétation néo-rationalistes et à l'intention d'approfondir les images de Piranèse. Il faut aussi rappeler combien ses architectures ont influencé à l'étranger la définition de l'imaginaire architectonique.

■ Grands chantiers du XXe siècle

4 avril 1987 : Conférence inaugurale de l'exposition Grands chantiers du XXe siècle par Ricardo MARIANI, professeur à l'EAUG.

Au milieu du XIXe siècle, l'Europe industrielle explose. La France se couvre de ponts, de voies ferrées et de chaussées nouvelles. La photographie s'est vite imposée comme le témoin fidèle de cette évolution. Chacune de ces photographies a su garder, malgré l'indifférence apparente du sujet, une vision personnelle transformant les personnages en statues de pierre et géométries de fer, ou magnifiant les cintres d'un pont en apparition champêtre. C'est de ce jeu d'évocations matérielles où la voûte et le tympan roman se font une seconde jeunesse que naît peut-être un sentiment du sacré et du commémoratif; le moindre édifice y fait figure de cathédrale, de minaret, de stèle. Du plus humble tunnel qui agrémente la promenade du rentier avec son chien à la plus extravagante résille d'étais et entretoises qui encombre la vallée, c'est le Grand oeuvre du siècle qui veut être vu sous son plus beau jour, comme un peu l'ouvrage d'un seul : le spectateur.

■ Les places de Bruxelles : miroirs, miniatures ou métaphores de la structure de la ville

8 avril 1987 : Conférence de Christian GILOT, Université catholique de Louvain, chargé de cours au DA de l'EPFL.

■ Le Corbusier et la Suisse

6 mai 1987 : Conférence inaugurale de l'exposition Le Corbusier et la Suisse par Werner OESCHLIN, professeur à l'EPFZ.

■ Le Corbusier

13 mai 1987 : Séminaire avec la participation de :

- Jacques SBRIGLIO, professeur à l'Ecole d'architecture de Marseille : Le Corbusier et Marseille

- Pierre-Alain CROSET, rédacteur de Casabella, assistant au DA de l'EPFL : Le Corbusier : les yeux qui voient

- Franz OSWALD, professeur à l'EPFZ : Le Corbusier et l'utopie.

■ Rudolph M. Schindler : Space Architecture and the tradition of the Moderne

20 mai 1987 : Conférence inaugurale de l'exposition R.-M. Schindler (1887-1953) par le Dr August SARNITZ, Vienne.

Schindler fut l'un des architectes les plus marquants du Mouvement Moderne aux Etats-Unis. Né à Vienne, il fit ses études sous la direction d'Otto Wagner à l'Académie des Beaux Arts, sous celle d'Adolf Loos à la Bauschule et de Frank Lloyd Wright en travaillant dans son bureau à Oak Park et à Taliesin. Envoyé par Wright en Californie superviser la construction de la Barnsdall House, Schindler y trouve la situation idéale pour imaginer des variations sur le thème de la maison individuelle qui va constituer la majeure préoccupation de sa carrière. Dans la Lovell Beach House de 1926, souvent considérée comme son chef d'oeuvre, il expérimente les espaces intérieurs fluides, les vérandas, l'utilisation du béton et du verre.

Le dessin architectural de Schindler reflète l'influence de ses professeurs mais il marque aussi durablement l'architecture moderne aux Etats-Unis. Bien que n'enseignant que très peu dans les écoles d'architecture, ses articles et ses oruvres furent publiés en Europe et aux Etats-Unis. Ses réflexions personnelles sont tout à fait particulières car il fut élevé en Autriche mais passa le reste de sa vie aux Etats-Unis sans jamais revenir en Europe. Il la quitta juste avant la première guerre mondiale et ne maintint pas de relations directes avec les architectes et les artistes du Constructivisme russe, du Cubisme hollandais, du Bauhaus allemand ou du Futurisme italien. La plupart des architectes qui quittèrent l'Allemagne ou l'Autriche le firent pendant la période fasciste dont Schindler n'eut pas à subir les contraintes. Il fut ainsi très isolé tout au long de sa vie du style international et le résultat en fut une interprétation très personnelle de l'architecture.

■ The thought of construction

3 juin 1987 : Conférence de Sverre FEHN, professeur à l'Ecole d'architecture d'Oslo.

Associé à Geir Grund qui fut plus tard l'un des membres du Team X, Fehn construit en 1955 une maison pour personnes âgées à Oskern/Oslo et le Musée des Traditions populaires de Lillehammer en 1959. Il gagne le concours du Pavillon norvégien de l'exposition de Bruxelles en 1958. Cette composition néo-plastique, utilisant largement le bois, éclairée par les interstices des poutres du toit, présente les caractéristiques les plus essentielles de l'architecture de Sverre Fehn, insistant sur la poésie de la construction avec quelque chose de plus subtil que la simple élégance de la structure formelle et des détails méticuleux.

■ Les filiations de l'architecture contemporaine à Paris.

10 juin 1987 : Conférence de Georges MAURIOS, professeur à Paris-la Défense

Les architectes disposent à Paris d'un patrimoine culturel reconnu comme base de l'architecture urbaine parisienne. Les filiations communes à plusieurs projets conduisent à la définition d'un style, voire d'un mouvement parisien, fût-il limité à quelques auteurs.

La concordance des réponses est issue des références communes trouvées dans le patrimoine parisien de l'architecture moderne. Ces références engendrent des règles morphologiques : dans un premier rapport, on trouve le travail de la façade, la reconnaissance des angles, les raccordements et soudures, la hiérarchie rue/intérieur d'îlot, le traitement des cours, la conformité géométrique avec le site : tendance contextualiste. Le deuxième rapport est celui du détail architectural : proportion des ouvertures, encadrements, soubassements, matériaux de façade, couronnements, garde-corps, etc., continuité d'un langage enrichi d'évocations nouvelles.

■ A la recherche de l'espace sensible

4 novembre 1987 : Conférence de Giles BARBEY, professeur invité au DA de l'EPFL.

l'interrogation itérative et souvent tâtonnante sur les propriétés de l'espace se poursuit depuis une trentaine d'années. Dans quelle mesure l'architecture influence-t-elle de manière décisive les comportements humains ? Il n’y a pas de réponse simple à cette question mais seulement quelques indications apportées par les sciences sociales pour élargir l'horizon de nos références. Au-delà de l'enquête sociologique permettant la prise en compte des modes de vie dans la création architecturale se situerait tout un travail laborieux qui consiste à étudier la relation affective entretenue avec les espaces fréquentés dans la vie quotidienne, en particulier ceux du logis. Cette voie emprunte le détour de considérations objectives et de l'analyse phénoménologique. Elle ne peut être exposée ici que de manière allusive.

■ Saint-Simoniens, Fourriéristes et architecture

11 novembre 1987 : Conférence de Bernard MARREY, historien, Paris.

La révolution de 1798 a fait éclater les carcans corporatifs qui entravent l'essor industriel et commercial. Un vent de liberté souffle sur la France. Sans sous-estimer ses bienfaits, la déréglementation inquiète certains esprits qui réfléchissent à une nouvelle organisation sociale. Parmi eux, Fourier, dont la pensée est proche de ceux qu’on appellera les socialistes, et Saint-Simon, dont la pensée plus technicienne est assez proche d'un capitalisme d'Etat, ont une influence très forte sur le milieu intellectuel français et aussi bien sur les architectes et les ingénieurs entre 1820 et 1860.

■ La mutation de l'espace de travail

■ 2 et 3 décembre 1987 : Colloque international sous la direction de René VITTONE, professeur au DA de l'EPFL, avec la participation de :

- Jean-Jacques PALTENGHI, Service de prospective et de recherche pour l'EPFL : Le parc scientifique et technologique de l'EPFL à Ecublens

- Franco DEBENEDETTI, ingénieur, industriel, administrateur d'Olivetti : Déterminants et effets de l'activité créatrice

- Luigi MAZZA, architecte, professeur à l'Université de Turin : Justification du projet, justification du plan

- Gianni VATTIMO, philosophe, professeur à l'Université de Turin : Fin de la modernité, fin du projet ?

- Pietro DEROSSI, architecte, professeur au Politecnico de Turin : La poésie est une nécessité

- Francesco DAL CO, professeur d'histoire de l'architecture IUAV : l'image du travail dans la métropole moderne

- Alain MINC, ingénieur des mines, ENA, administrateur de sociétés : La révolution du travail

- Maria Grazia DAPRA’CONTI, architecte, professeur au Politecnico de Turin : l'architecte et la mutation de l'espace de travail

- Roger PERRINJAQUET, ingénieur-architecte ETS, sociologue EHESS, Paris, chargé de cours EPFL : La conception des lieux de travail.

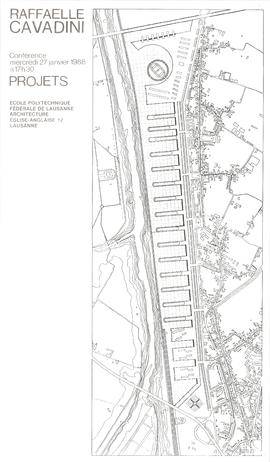

Conférence de Raffaele CAVADINI, architecte à Locarno, professeur invité au DA de l'EPFL.

Conférence d'Eugenio TRIAS, philosophe, professeur à l'Ecole d'architecture de Barcelone.

Cherchant à lire le projet controversé des architectes Viaplana et Piñon pour la place de Sants à Barcelone, le philosophe Eugenio Trias extrapole la réflexion sur la phrase de Marx : « Jusqu’à présent, les philosophe se sont bornés à interpréter de diverses façons le monde ; l'important, c’est de le transformer » au domaine de l'architecture. C’est également à la philosophie que Viaplana se réfère quand il dit qu’en réfléchissant à ce projet, il avait besoin d'une autorité différente de la sienne en laquelle il pouvait reconnaître certaines vérités absolues. Dans ce cas, ce fut Nietzsche, dans une phrase reprise un peu au hasard dans le Gai savoir qui dit ceci : » Il serait nécessaire de comprendre, et, probablement ce jour est-il proche, ce qui manque avant tout dans une grande vie, des lieux de silence destinés à la méditation pourvus de hautes et longues galeries pour les intempéries ou le trop ardent soleil, où ne pénètrent nulle rumeur de voiture ou de crieurs (…) Notre désir serait de nous voir nous-mêmes traduits dans la pierre et dans la plante, de nous promener au-dedans de nous-mêmes, lorsque nous irions de-ci, de-là, dans ces jardins ».

Conférence d'Edoardo SOUTO DE MOURA, architecte, professeur à l'Ecole d'Architecture de Porto.

Conférence de Pierre FREY, historien de l'art et de Jörg WINISTOERFER, professeur à l'Institut de Géographie de l'Université de Lausanne.

Dès après son éviction de l'Ecole des Beaux-Arts en 1863, Viollet-le-Duc entreprend des investigations dans le Massif du Mont-Blanc. l'architecte-géologue cherche à dégager le principe constructif qui a présidé à la formation de l'écorce terrestre et aux chaînes de montagne en particulier. Il cherche sur le terrain les « preuves » à l'appui de sa théorie. A la manière de l'architecte-archéologue, confronté à un monument, il se livre à un relevé minutieux du massif. Il fait près de 600 dessins et dresse une carte topographique au 1 :40000 après avoir constaté les imprécisions des cartes existantes. Viollet-le-Duc s’attaque aux problèmes glaciologiques armé des théories d'Agassiz. Il confronte sur le terrain ses connaissances aux connaissances de l'époque.

Les glaciers sont pour lui les agents principaux de destruction du massif. l'érosion glaciaire et la résistance différentielle des formations géologiques expliquent l'aspect ruiniforme des Aiguilles de Chamonix. Il s’empresse de proposer une reconstitution paléogéographique raisonnée des appareils glaciaires des montagnes.

Conférence de Marie-Claude BETRIX, architecte, Zürich.

Conférence inaugurale de l'exposition « Antonio Cruz & Antonio Ortiz » par Antonio ORTIZ, architecte, Séville.

A. Ortiz e A. Cruz sont nés à Séville, respectivement en 1948 et 47. Ils ont étudié ensemble à l'Ecole d'architecture de Séville puis à Madrid, mais ils se distinguent de la plupart de leurs collègues qui ont préféré une activité d'enseignement en choisissant d'exercer la profession et en ouvrant tout de suite leur propre bureau bien que le « climat » à cette époque fût loin de la situation actuelle avec les centres que représentent Barcelone et Madrid. Leurs premiers travaux concernent des bâtiments d'habitation caractérisés par le patio comme centre du projet, se soumettant ainsi à une typologie traditionnelle de la région. Ils participent à de nombreux concours pour des bâtiments publics et ont travaillé, particulièrement dans les dernières années, à la rénovation de bâtiments historiques. Depuis 1987, ils ont été appelés comme professeurs invités à l'EPFZ et actuellement à Harvard.

Conférence inaugurale de l'exposition « Alejandro de la Sota » par William CURTIS, historien, critique et écrivain.

« On a enfin commencé à comprendre l'importance de la contribution espagnole à l'architecture moderne des années 50 et 60 et c’est dans une perspective nationale et européenne que la conférence présentera l'œuvre d'Alejandro de la Sota qui a maintenant 76 ans et qui continue de travailler à Madrid en insistant sur le Siège du Gouvernement à Tarragone (1951) et sur son chef-d'œuvre, le Gymnase de l'Ecole Maravillas à Madrid en 1961. Il est certain que de la Sota a exercé une grande influence sur la jeune génération espagnole en transcendant le style et en donnant des principes ».

Conférence d'André DUCRET, docteur en sociologie, EAUG.

Principal théoricien du néo-plasticisme, Piet Mondrian (1872-1944) compose dès la première guerre mondiale des toiles et des écrits qui définissent à ses yeux le style de l'avenir (De Stijl). A la combinaison de formes particulières agencées en un tout harmonieux, le peintre oppose l'assemblage équilibré de couleurs pures. Couleurs primaires contre non-couleurs, verticales contre horizontales, lignes contre surfaces, autant d'antinomies qui font le rythme du tableau, son dynamisme, son rayonnement hors du cadre convenu de la peinture. Le tableau, alors, change de statut. Il n’est plus fenêtre ouverte sur le monde, mais prend valeur de modèle pour l'architecture. Mieux : il instaure un nouvel espace plastique qui, un jour, s’étendra au mur, à l'atelier, à la rue, à la ville tout entière.

Conférence de Luigi SNOZZI, professeur au DA de l’EPFL.

Depuis la fin des années 70, la Commune de Monte Carasso au Tessin met en oeuvre la réalisation du nouveau plan de son centre. Luigi Snozzi y est associé qui reconnaît que, grâce à un rapport privilégié avec la Municipalité, il a pu inaugurer un discours plus général à long terme et que c’est une étape importante de son travail qui l'a obligé à se rendre aux exigences réelles d'une petite commune. Actuellement ont été réalisé ou sont en cours de réalisation le gymnase, l'agrandissement du cimetière avec de nouveaux caveaux, l'école maternelle, l'école primaire dans l'ancien Couvent des Augustins et plusieurs mandats privés pour des maisons et la Banque Raiffeisen.

Leçon inaugurale du Professeur Arduino CANTAFORA.

Conférence de Joan BUSQUETS, architecte, professeur invité au DA.

Joan Busquets est professeur de planification et d'urbanisme à l'Ecole d'Architecture de Barcelone depuis 1969. Chef du Département de l'urbanisme de 1983 à 1989 au Conseil Municipal de Barcelone où il travaille sur la planification des Jeux Olympiques de 1992 et New Downtown. Il donne la priorité à la rénovation du front de mer et à la planification du processus d'amélioration des quartiers existants.

Conférence inaugurale de l'exposition Architecture de la raison : La Suisse des années 20 et 30 par Jean-Marc LAMUNIERE, professeur au DA de l'EPFL et directeur de l'ITHA.

Conférence d'Alessandro ANSELMI, architecte à Rome, professeur à l'Université de Reggio Calabria et professeur invité au DA.

Conférence de Patrick BERGER, architecte, Paris, professeur invité au DA de l'EPFL.

Journées d'études à l'occasion du XXe anniversaire de l'Institut de recherche sur l'environnement construit avec la participation de :

- Joseph CSILLAGHY, co-directeur de l'IREC

- Paul BAIROCH, professeur d'histoire économique à l'Université de Genève : Villes et développements économiques, la révolution industrielle et le tiers monde

- Bernard HUET, professeur d'histoire critique de l'architecture à l'Ecole d'Architecture de Paris-Villemin : l'architecture et la ville

- Thierry GAUDIN, chef du Centre de prospective et d'études au Ministère de la Recherche et de la Technologie de Paris : 2100, Récits du prochain siècle

- Michel BASSAND, co-directeur de l'IREC

- Jean-Marc LAMUNIERE, chef du Département d'architecture

- Bernard VITTOZ, président de l'EPFL

- Yvette JAGGI, syndique de la ville de Lausanne et conseillère aux Etats

- Roland CROTTAZ, président du Conseil des Ecoles polytechniques fédérales.

11 juin 1974 – Conférence-Débat, Gérard BLACHERE, directeur du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment à Paris, auteur de « Savoir bâtir » et « Vers un urbanisme raisonné » (1969), invité à la demande du Professeur G. van Bogaert

La méthode scientifique dans la conception des bâtiments : définition des exigences psychologiques et sociologiques, le processus de la conception architecturale, la programmation de la recherche dans le bâtiment.

Conférence inaugurale de l'exposition par J.-P. FICCI et A. NATALINI, architectes, Superstudio.

Créé en 1966, le bureau d'architecture florentin Superstudio développera son activité dans la recherche théorique de l'architecture et dans le design. Superstudio produit des films et des projets de divulgation sur des thèmes fondamentaux qui sont des tentatives critiques de détermination de nouvelles bases théoriques et anthropologiques de l'architecture. En développant à l'extrême une tendance architecturale ou urbanistique, leurs projets, parfois utopiques, servent d'avertissements.

Conférence de Francis STRAUVEN, professeur à l'Ecole d'Architecture d'Anvers et de Hasselt, rédacteur de la revue hollandaise TABK.

Réagissant contre l'architecture et le décor académiques, Victor Horta (1861-1947) fut avec Van de Velde le principal créateur du style Art Nouveau. Les caractéristiques de son style résident dans l'emploi du fer, du verre et des matériaux colorés, les structures apparentes, le goût de la dissymétrie, des formes incurvées et la création d'un décor exubérant et onduleux aux formes dites « en coup de fouet ».

Conférence inaugurale de l'exposition Inigo Jones par :

- C.-A. BEERLI, professeur à l'EPFL et à l'EAUG.

- J. GUBLER, chargé de cours à l'EPFL.

Inigo Jones (1573-1652) introduisit l'architecture palladienne en Grande Bretagne et traça la voie à Wren, Howsmoor , Adam et aux maîtres de l'architecture géorgienne. Son style, sobre et classique, va transformer l'habitation en Grande Bretagne. Son principe de construction est caractérisé par le cube ou le double cube qu’il multipliera ou divisera selon ses besoins.

Film.

Personnalité imaginative, C.-N. Ledoux (1726-1808) fait évoluer le style Louis XVI dans le sens de la grandeur monumentaliste. Il marque une prédilection pour les volumes simples, les murs nus, les effets de masse. Son plan radio-concentrique pour Arc-et-Senans dénonce un sens du grandiose et un goût prononcé pour les formes symboliques, la destination spécifique de chaque édifice.

Film.

Peintre et dessinateur belge, Magritte (1895-1967) recourt à une facture impersonnelle pour représenter des motifs hétéroclites qui, déplacés de leurs contextes, sont invertis dans leurs fonctions et permutés dans leurs attributs. Il recherche par le biais de l'humour et de l'absurde à démonter les mécanismes de la représentation.

![Inventaire "Athanase" [PDF] : Fonds Alexandre Plancherel](/uploads/r/archives-de-la-construction-moderne/f/f/e/ffefc27f0ef087e8a3724346065c3d416f5fffa83e15343bb39dfb538db69d12/Inventaire__Athanase_.png)

![LAVERRIÈRE, Alphonse ° [MIGRATION EN COURS]](/uploads/r/archives-de-la-construction-moderne/0/d/a/0da88ea09e5fc73cfae5fdb91009fe018d731a3e77cd10cab09573c812db7eee/AcmEPFL_0002_Mur_des_reformateurs_142.jpg)

![[026] Cité Jardin, à Sierre](/uploads/r/archives-de-la-construction-moderne/8/d/2/8d2e7973e960ebe145db1af4af9b80195059bb14d6142ec5158cb1efc6c838bc/0183_142.jpg)

![[093] Village d'enfants Saint-Antoine, à Loèche : avant-projet](/uploads/r/archives-de-la-construction-moderne/1/3/3/133ce367e508d7e866815f32887fb94133b057bd8f6bc26e104e341b78a754d2/0183_142.jpg)

![[126TD-126EX] Dôme géodésique, à Loèche](/uploads/r/archives-de-la-construction-moderne/e/9/0/e9085fa7d7232cf7683b7234390c5f21d7bd7fea62246aab90a2df85ff6783f1/Copia_di_Copia_di_Utilisation_du_presse-papier__clipboard__142.jpg)

![[203] Abris en bois « Trigon », à Termen (Rosswald)](/uploads/r/archives-de-la-construction-moderne/a/c/f/acf4c4a547c132d9260dd660e73eea33a8ca868582b325c8bcbb7cc7919c1614/22_142.jpg)

![[207] Sculpture « Tetrahelix : Spirale de la vie » pour l'Hôpital de Brigue](/uploads/r/archives-de-la-construction-moderne/8/4/b/84bcc2643a52f6d24b1c80090cfb8e8198a19f123e793fbcfe1bec347df8f566/affaire207_142.jpg)

![Hôpital Suisse de Paris : rendus en vue du concours [encre sur papier fort]](/uploads/r/archives-de-la-construction-moderne/0/4/d/04d22906ea43d49a31548d0eb00c88b6c54035e83539e06dcfe2b44e86957ef1/0060_142.jpg)

![Mutuelle Vaudoise Accidents (MVA) à Lausanne : variantes des façades du bâtiment d'accueil et du système constructif des cadres : esquisses en vue du rendu de concours [crayon : calque]](/uploads/r/archives-de-la-construction-moderne/5/b/0/5b07786b908476790c9b481a5c3501d8a10c3e1d540ad6e3f15f88d7ab0fc4a6/0060_142.jpg)