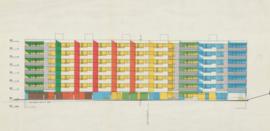

Dès 1946 et pendant plus de 20 ans, les deux architectes collaborent sur certains projets, sans jamais s'associer. Ils construisent le groupe scolaire du parc Geisendorf, la piscine de Lancy et édifient les tours de Carouge.

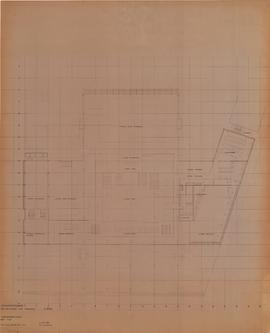

169 dossiers documentant 167 objets. Plans originaux et quelques héliographies, quelques dossiers iconographiques (tirages noir/blanc et diapositives) des réalisations qui concernent l'urbanisme, l'architecture publique (Nouveau palais des expositions à Genève, l'école Geisendorf, les tours de Carouge, les équipements sportifs) et privée (villa Weisz, Cologny, 1971-1972 ; villa Maaier pour l'ambassadeur d'Autriche, 1956-1960).

154 dossiers documentant 65 objets. Le fonds Marc Piccard documente de manière fragmentaire l’activité de cet architecte car les dossiers manquants ont été perdus dans un incendie. Les dossiers les plus complets concernent l’agrandissement de Bellerive-Plage dans les années soixante, la CVE à Morges, les groupes scolaires du Belvédère et de Pierrefleur. Plusieurs villas et projets non réalisés sont aussi documentés. Une dizaine de réalisations sont illustrées par des photographies. Quelques dossiers de correspondance générale et de documents relatifs aux affiliations de Marc Piccard à la FAS et à la SIA, dont il était membre de la commission des concours, nous renseignent sur les activités de ces associations

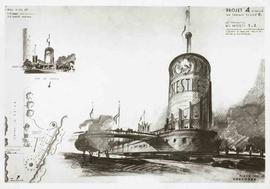

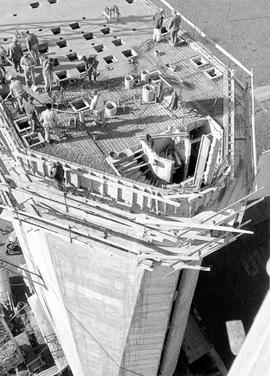

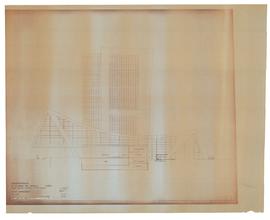

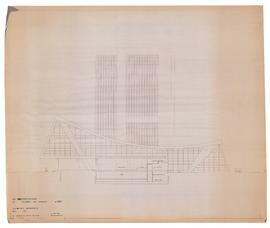

Marc PiccardRetenu pour compléments d'étude, le groupe Zweifel et Strickler + Metron développe la systématique présentée en mai 1970, en illustrant par une évolution des stratégies structurelles, pédagogiques et d'organisation : les scénario T1, T2 et T3.

La maquette (novembre 1970) illustre le scénario T3 caractérisé par l'occupation du site à saturation.

Le fonds documente plusieurs périodes de la carrière de Viollier. On y trouve des relevés de monuments médiévaux et orientaux datant de sa période d’étude, ainsi que des dessins et photographies relatifs à la restauration de Saint-Pierre, à la construction de la Villa Claparède (1893), à la transformation de l’immeuble Töpffer (1912) et à divers projets de décors intérieurs, boiseries et tentures.

Louis ViollierLe fonds contient des plans de construction, des expertises, le matériel de ses cours d'architecture, des publications, des diapositives de cours et de voyages d'études, trois maquettes.

Pierre Foretay369 dossiers documentant 343 objets. Des expertises de défauts de construction pour la plupart, mais aussi des essais de matériaux ou d’éléments de construction. Les dossiers contiennent généralement un rapport, de la documentation technique et de la correspondance avec les intéressés: ingénieurs, architectes ou autres.

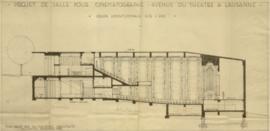

Jean-Pierre DaxelhoferArchives photographiques, privées et professionnelles (projets de bâtiments administratifs, scolaires et industriels, chalets, villas, etc. – dont le Cinéma Atlantic, les Droguéries Réunies SA à Renens, la société immobilière rue d'Etraz à Lausanne).

Comprend également une collection de revues.

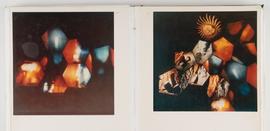

Archives photographiques, comprenant un album documentant la Polyvision à l’Exposition nationale suisse de 1964 (technique qui permettait de visionner des images simultanément, projetées sur une cinquantaine d’écrans), et des images (tirages) des bars et des restaurants de l’exposition.

René CreuxArchives techniques (plans et dessins d’un ensemble d’habitation au Pont des Sauges à Lausanne, 1964-1968).

Bernard CalameLe fonds Alberto Sartoris contient des plans, maquettes, représentations graphiques (dont 50 axonométries en couleurs traitées en sérigraphies), œuvres d'art, photographies d'architecture (8'000 pièces) et d'art (2'000), livres (18'000), revues (580 titres), manuscrits, correspondances (15'000), dossiers documentaires et coupures de presse (environ 50'000).

Ces documents témoignent non seulement de ses contributions architecturales mais aussi de ses relations professionnelles et personnelles avec d'autres figures influentes de son époque. Le fonds comprend des pièces et objets personnels, des documents concernant sa formation, une vaste correspondance reflétant ses interactions avec des mouvements artistiques tels que De Stijl et le Futurisme, ainsi que des échanges avec des architectes et artistes suisses, italiens, français, britanniques, américains et espagnols.

La collection photographique contient de nombreuses photographies d'architecture, récoltées auprès des architectes en tant que documentation pour ses œuvres. La documentation et les écrits incluent ses notes manuscrites et imprimées ainsi que des coupures de presse.

Le fonds contient également des plans, projets et dessins de ses réalisations architecturales, depuis ses premières esquisses jusqu'à ses projets les plus aboutis, ainsi que ses sérigraphies d'axonométries.

Une très riche collection de périodiques, dont plusieurs d'avant-garde, et une vaste bibliothèque, complètent cet ensemble.

Archives techniques (plans originaux, dossiers de construction et des chantiers) et administratives (correspondances, pièces comptables, pièces diverses) et photographiques documentant toute l'activité professionnelle de Max Schlup. Contient notamment les dossiers concernant le Palais de congrès de Bienne.

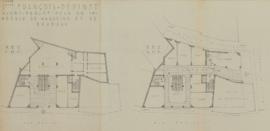

Max SchlupArchives techniques (plans pour des bâtiments commerciaux et locatifs à Lausanne, copies héliographiques : cinéma Atlantic, Lausanne, immeuble commercial à la place St-François, projet « Angle Echallens-Strassbourg », bâtiment locatif avec garage et magasins) et documentation (brochures techniques).

Maurice BoveyDessins de Marcel Daxelhoffer.

Marcel DaxelhofferNotes, correspondances et pièces diverses documentant les activités d'enseignant et chercheur à l'EIL / EPUL / EPFL de D. Bonnard, de rédacteur en chef et président du Bulletin Technique de la Suisse Romande (BTSR), de membre d'associations professionnelles.

Le fonds documente aussi ses activités aux seins de la société Bonnard & Gardel, ingénieurs-conseils (historique de la société).

Archives de l'enseignement du prof. Steinmann sous la forme de travaux d'étudiants regroupés par année.

Contient également un dossier documentaire sur l'arch. Marc Piccard.

Le fonds documente l'ensemble de l'activité de Roland Gay, englobant une diversité de documents architecturaux et techniques liés à la conception, la construction, et la rénovation de différents édifices et structures, principalement localisés dans la région de Monthey et ses alentours. Il englobe une gamme variée de projets, depuis la transformation de chalets et de granges jusqu'à la construction de maisons individuelles, avec une préférence pour l'usage du bois et du béton. Le fonds documente également des bâtiments administratifs ou médico-sociaux, des écoles, des structures polyvalentes, ainsi que des complexes de logements collectifs, parmi d'autres.

Le fonds se constitue principalement d'esquisses, de plans d'avant-projet, de projet et d'exécution, qui varient de calques dessinés à la main, au crayon et à l'encre, à différentes échelles (1:50, 1:100, 1:200, etc.), jusqu'à des plans de détails à des échelles plus précises (1:20, 1:5, etc.). Il comprend également des documents produits par Dessin Assisté par Ordinateur (DAO), des perspectives architecturales, ainsi que des photographies qui capturent les vues extérieures et intérieures des bâtiments.

Archives techniques d'ingénieurs, concernant les activités du Bureau technique A. Sarrasin, puis (dès 1975) Sarrasin Ingénieurs SA. Il documente également les activités de recherche (études et rapports, publications, brevets...) d'Alexandre Sarrasin, ainsi que la formation et les réalisations de Philippe Sarrasin, associé au père dès 1965.

Dossiers de projets et études techniques, dessins de plans, rapports, cahiers manuscrits, etc.

Contient également des photographies des réalisations (tirages, négatifs et encadrés), plusieurs livres et publications.

Le fonds comprend l'ensemble de la documentation et des manuscrits en vue de la rédaction de l'INSA et d'un dictionnaire pour architectes (très nombreuses fiches biographiques). On y trouve également un collection de plans originaux de bâtiments de l'Oberland bernois collectionnés par G. Barbe et une perspective aquarellée de l'ensemble des villas Dubochet à Clarens, ainsi que des documents relatifs l'enseignement de G. Barbey à l'EPFL.

Gilles Barbey62 dossiers documentant 44 objets concernant l'enseignement: originaux destinés à la rédaction des cours polycopiés et exercices donnés aux étudiants; la documentation sur la construction du mésoscaphe.

Georges SpinnlerDeux séries, dont la principale concerne l’œuvre de Robert Maillart : plans, pièces écrites et photographies (négatifs et diapositives en verre, tirages), documentant des ouvrages et des chantiers. Publications et recueils de références, quelques documents technique et calculs, correspondance.

Dans le même fonds, également des documents concernant le collectionneur des documents concernant Robert Maillart, regroupés sous la série "Gilbert Béguin".

Robert MaillartImportant corpus sur la pratique architecturale. Documentation restreinte sur ses relations à la clientèle (pratiquement pas de correspondance). Nombreuses photographies. Maquettes. Outre les dossiers déposés aux Acm, divers documents - livrets d'esquisses, plans d'exécution, etc. -, confiés par des collaborateurs et des clients de l'architecte, figurent dans le répertoire.

La série "Projets et réalisations" de Jack Cornaz, s'étendant de 1902 à 1970, comprend environ 5,5 mètres linéaires de documents tels que plans architecturaux, croquis, esquisses, et détails techniques. Les projets, principalement dirigés par Cornaz mais avec quelques interventions d'autres professionnels, incluent des résidences privées, châteaux, villas, structures commerciales et publiques en Suisse, France, Italie et Colombie.

Une série de documents iconographiques datant de 1928 à 1955 comprend des photographies, dessins au lavis sépia, et héliographies liés aux travaux de Cornaz.

Une série de maquettes architecturales réalisées en divers matériaux est également présente.

Enfin, une série de dossiers privés, administratifs et documentaires datant de 1917 à 1940 contient des carnets d'esquisses, des croquis, de la correspondance, des factures, ainsi qu'un article de presse et d'autres références à des projets spécifiques.

Archives techniques, personnelles et documentaires. Les dossiers comprennent la documentation personnelle d'Eduard Lanz, ses écrits et expertises, ses projets architecturaux, des photographies, de la documentation sur divers sujets, une collection de cartes postales et dessins, ainsi que des aquarelles réalisées par Lanz.

Eduard LanzCette ensemble documentaire (livres, documentation, photographies) documente principalement l'histoire de la construction, de la théorie de l'architecture, et des pratiques d'architectes.

Jacques GublerLe fonds documente l'activité professionnelle de Jean Pythoud (né en 1925), architecte FAS actif principalement dans le canton de Fribourg, avec une attention particulière au logement coopératif et à l’urbanisme. Il comprend des plans, dessins, maquettes, photographies, rapports, documents administratifs et de nombreux dossiers d’étude d’aménagement du territoire. Il couvre une période allant de 1959 à 2018, avec quelques pièces antérieures. Architecte engagé, Pythoud fonde son propre bureau à Fribourg en 1959 après plusieurs années de collaboration, notamment avec Fernand Dumas. Il travaille ensuite au sein du bureau Architectes Associés Fribourg (AAF), avant de poursuivre ses projets en indépendant. Le fonds reflète une pratique ancrée dans les enjeux sociaux et territoriaux de l’architecture, avec de nombreuses réalisations pour des coopératives, des institutions scolaires et religieuses, et des projets d’urbanisme à l’échelle de la ville de Fribourg.

Jean Pythoud14 dossiers. Études, esquisses, lithographie, surtout de William Bettinger (architecte admis à la SIA en 1913, décédé en 1917), et autres auteurs.

Eugène ReyCe fonds constitue la partie principale des archives du bureau Dumas, soit les travaux de Fernand (parfois repris par son fils Pierre), ainsi que ceux issus de l'association de Fernand Dumas avec Denis Honegger.

Plans originaux et quelques héliographies, concernant surtout la rénovation et la construction d’églises catholiques principalement dans la région de Fribourg, le district d’Echallens et la France. Il s'agit des archives du bureau Fernand Dumas, qui ont été catalogués selon les responsabilités suivantes: Fernand Dumas, F. Dumas & D. Honegger, Denis Honegger.

Le fonds, produit par Charles Thévenaz, Charles Philippe Thévenaz et Charles François Thévenaz, documente plusieurs bâtiments publics lausannois, villas et maisons privées.

Il comprend des dessins techniques (plans) et des papiers administratifs.

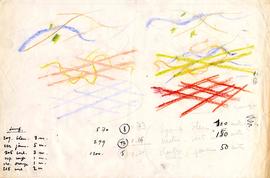

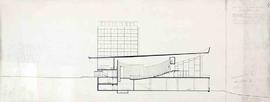

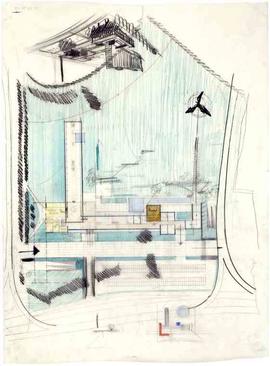

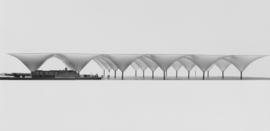

61 dossiers documentant 42 objets. Le fonds documente le secteur de la Voie suisse dès les premières fouilles archéologiques dans le secteur de Vidy, les divers projets d'implantation de l'Expo, le parti architectural du multicellulaire à travers un important dossier d'esquisses de recherches de structures (plus de 500 pièces), des photographies et de nombreux rapports administratifs. Le fonds contient encore le rapport final, les projets d'affectation des terrains après 1964 et un dossier photographique sur la Landi.

Alberto CamenzindLe fonds documente les sections des échanges internationaux, des foires, des entreprises suisses dans le monde et du restaurant cosmopolite, dans le cadre de l'Expo 64.

Florian VischerLes projets se situent entre Lausanne (Bourdonette, Université de Lausanne, Exposition 64) et Genève (Jardin botanique, immeubles, aéroport).

Jean-Marie YokoyamaLe fonds documente et complète le fonds Vischer relatif au secteur des Echanges de l'Exposition nationale de 1964.

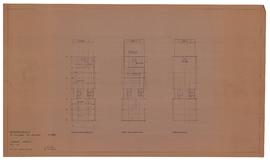

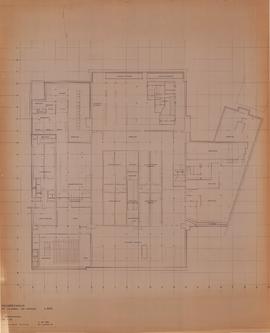

Rolf GutmannConcerne un projet de maison de type 3/3 dans le "Quartier Vert" à Brigue. Ce projet a été conçu en 1955 par les architectes Heidi et Peter Wenger, mais il n'a pas été réalisé. Le projet porte également le nom alternatif "Haus Oggier Quartier Vert, Brig, Biela".

Maison pour le Dr. Sulser au « Quartier Vert » à Biela (Brigue). Projet de 1955 et exécution de 1956. La maison est indiquée comme du « type T 1/5 ».

Concerne la colonie d'habitation "Quartier Vert" (Wohnkolonie «Quartier Wert») à Brigue. Il s'agit d'une étude portant sur différents types d'habitations individuelles ou mitoyennes pour cette colonie. Ces études ont servi de base pour la création de projets individuels, dont la maison Oggier (1955) qui n'a pas été réalisée.

Habitation de secours (1968-1972).

Travail de diplôme EPFL de Vincent Mangeat (1968-1969) repris par le GRC (Groupe de recherche pour la construction) (1970-1972)

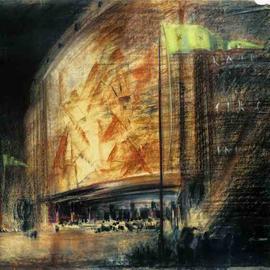

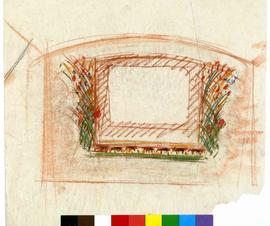

Une série de travaux exposés devant le jury de l'ENSBA avec mention et première mention. Sujets : analo., villa, édifice public, exposition coloniale, quelques rendus particulièrement chadés à la craie de couleur en des tons foncés où la perspective dissimule l'esquisse du plan, maniérisme de la fin des Années Vingt. Une dizaine de pièces seulement.

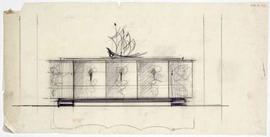

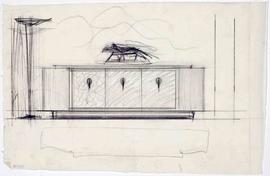

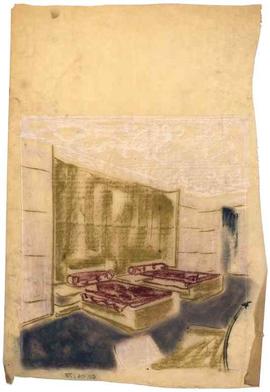

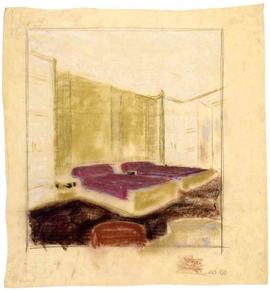

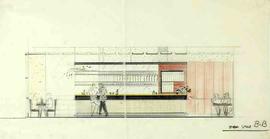

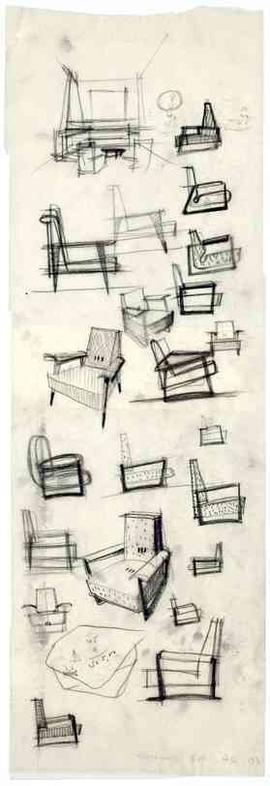

Bâtiment contient plans d'exécution à l'encre et crayon sur calque du 1/50 à grandeur. Décoration contient études de mobilier, d'équipement pour les chambres, salon, bureau 1/20-1/10 et grandeur. Cette partie dite "Décoration" comporte de nombreux dessins talentueux de J. Bercier, dessinateur. Meubles contient des études et variantes, esquisses et échelle grandeur pour fauteuil confortable, bureau, cheminée.

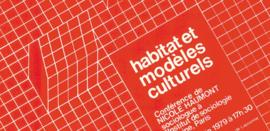

Affiches réalisées (créées et imprimées en sérigraphie) par Edith Bianchi pour annoncer les événements (conférences, expositions, films) organisés pour les manifestations du Département d’Architecture de l’EPFL. Elle était également chargée de l'organisation des conférences et des expositions d’architecture.

Edith Bianchi (-Gigou)Conférence inaugurale de l'exposition Dessins de Mies van der Rohe par Franz FUEG, professeur au DA de l'EPFL . L'architecture post-moderne nie l'architecture moderne mais se base essentiellement, avant comme après, sur les concepts d'espaces et de formes développés par les architectes « modernes ». Sans une connaissance exacte de l'architecture du passé récent des cent dernières années, une analyse critique de l'architecture moderne ne peut se faire. La conférence faite à l'occasion de l'exposition des dessins réalisés par Ludwig Mies van der Rohe tente de restituer une des évolutions les plus importantes de cette architecture.

Conférence de Giancarlo DE CARLO, architecte, Milan.

Film de Tim BENTON. Peter Behrens (1888-1940) et Walter Gropius (1883-1969) sont parmi les premiers architectes du XXe siècle à maîtriser une pensée architecturale répondant aux postulats de la civilisation industrielle et à développer un type d'activité répondant aujourd'hui au nom d'esthétique industrielle. En 1907, Muthesius fonda AEG (Allgmeine Elektrizität Gesellschaft) et charge Behrens de la conception globale de l'architecture, de la production et de la publicité. En 1911, Gropius construit en collaboration avec A. Meyer l'usine Fagus qui restera une étape importante de l'utilisation du verre et de l'acier dans l'histoire de l'architecture. Le film fait une comparaison entre les deux oeuvres.

Conférence inaugurale de l'exposition Mario Botta, Architecture et projets des années 70 par Mario BOTTA, architecte, Lugano. Tessinois, né en 1943, dessinateur chez Tita Carloni à 17 ans, première œuvre à 18 ans, reprend des études à Milan à 19 ans, élève de Carlo Scarpa à Venise à 21 ans. Travaille 6 mois chez Le Corbusier sur le projet de l'hôpital de Venise et, en 1969, avec Kahn à Paris sur le projet du Palais des Congrès. Puis commence son activité professionnelle à Lugano. Voilà pour la biographie, maintenant quelques thèmes liés à la personnalité de Mario Botta : - Attachement respectueux et actif à l'histoire - Intérêt déterminant pour la problématique urbaine - Référence consciente et désinvolte au vernaculaire alpestre et tessinois - Pertinence du choix des matériaux - Subtile mise en situation des rapports dialectiques entre l'effet architectonique et l'effet pictural (J.P. Rayon).

Conférence d'Ulya VOGT-GOEKNIL, docteur en philosophie, Zurich, invitée à l'initiative du Professeur Franz Füeg. Bien qu’architecte de formation, Piranèse ne réalise que peu de constructions et son activité principale a consisté en dessins de bâtiments historiques, principalement des ruines romaines, d'édifices de la Renaissance et du baroque, se limitant ainsi à des « copies » d'originaux existants. Mais Piranèse, qui était tenu par ses contemporains comme un investigateur et un glorificateur de l'architecture romaine, se révèle un visionnaire dans ses propres créations que sont les visions de cachots et, pour cela, il s’éloigne complètement des principes de l'architecture ancienne. Ses dessins fantastiques inventent la forme la plus radicale de la captivité par la répétition d'éléments formels architectoniques, tels l'arc et le pont, coupant ainsi toute possibilité d'espoir.

Conférence de Jean-Louis COHEN, architecte, professeur à l'Unité pédagogique no 1 et à l'Ecole nationale des Ponts et Chaussées, Paris. La rencontre du client idéal, de l'industriel moderne à la fois puissant et éclairé, a hanté Le Corbusier dans tout l'entre-deux guerres et au-delà. Bat’a, « le roi de la chaussure » tchécoslovaque, artisan d'une des plus complètes applications du taylorisme en Europe fut l'un de ceux qui entendirent l' « appel aux industriels » lancé par Le Corbusier. Fasciné par la modernité et le paternalisme de Bat’a, ce dernier fit ses projets pour l'aménagement de Zlin en Moravie, et d'Hellocourt - la Bataville française - un hymne à la rationalisation de l'espace du travail : parallèlement, les projets de Le Corbusier pour les boutiques Bat’a et pour le pavillon de l'industriel à l'exposition universelle de Paris en 1937 exaltent d'une part les valeurs du négoce, de la vente et celles de la direction d'entreprise, des chefs. Infructueuse au total, la rencontre entre Le Corbusier et Bat’a permet de mesurer la dimension magique de l'invocation du machinisme à l'oeuvre dans tant de secteurs de ce qu’il est convenu d'appeler le « Mouvement moderne » .

Conférence de Giorgio CIUCCI, professeur à l'Institut Universitaire d'Architecture de Venise. Le thème de la représentation en architecture de la perspective centrale à l'axonométrie est l'expression d'une recherche sur la transformation qui est arrivée dans la refiguration de l'espace comme conséquence d'une mutation du concept de l'espace entre le 15e et le 17e siècle. Depuis la Renaissance, à partir de Brunelleschi et à travers la représentation en perspective, il est possible d'observer la nature et de comprendre ses lois harmoniques les plus intimes, jusqu’à la création d'une seconde nature qui est l'architecture : la ville idéale est la création d'un espace artificiel qui se confronte avec l'espace naturel. Avec la naissance de la science moderne, l'art et en particulier l'architecture n’expliquent plus les lois de la nature, les proportions ne règlent plus l'harmonie de l'espace, la géométrie n’est plus un absolu : on arrive à la compréhension et à la possession de l'espace à travers l'application d'une méthode rationnelle rigoureuse. La perspective devient un langage pour une communication technique, utile pour la « description » des objets : elle fait partie au 17e siècle de la géométrie prospective. A la fin du 18e, la géométrie descriptive de Gaspard Monge permet de dessiner scientifiquement l'objet dans l'espace : la reproduction technique devient le système de communication entre ceux qui projettent et ceux qui sont chargés de l'exécution. Quelques dizaines d'années plus tard, l'invention de l'axonométrie permet de représenter et de mesurer d'une manière très simple et détachée un objet qui maintenant flotte dans un espace rationnel.

Conférence de Pierre SADDY, architecte, enseignant à l'UPA No 8, Paris. Les traités d'architecture, les discours de l'Académie construisent des systèmes qui se veulent « rationnels » : le « beau » est joint au « vrai » et à « l'utile » ; la beauté géométrique, « l'addition des richesses » renvoient aux mathématiques ; l'optique et la physique dictent des règles du goût ; philosophie et psychologie sont présentes avec les conseils de « décence », « convenance », « vraisemblance », « raison », « naturel »; Dans les discours contemporains sur l'architecture, ces termes, aujourd'hui désuets, ont fait place à d'autres mots, plus modernes, mais qui expriment sous des dehors rationalistes, techniques, économiques et sociologiques, le même désir d'une rationalité esthétique, d'un beau absolu.

Conférence d'Yves BOIRET, architecte en chef des Monuments historiques, Paris, président de la section française de l'ICOMOS, invité à l'initiative du Professeur Pierre Margot. L'abbaye de Saint Sernin de Toulouse a été construite au XIIe siècle. Viollet-le-Duc, au siècle dernier, avait fait subir à St Sernin une restauration que certains qualifient de violente. Cent ans après, l'état de l'édifice exige une reprise générale. Les Monuments historiques adoptent en 1979 le projet d'Yves Boiret qui devrait aboutir à la « dérestauration » des parties « repensées » par Viollet-le-Duc. C’est cette décision qui est en cause et qui cristallise la position de deux écoles : celle des archéologues respectueux de chaque phase historique et celle des architectes soucieux de retrouver le projet initial. Bien que les travaux ne concernent actuellement que les transepts, le parti choisi conditionnera non seulement la suite de la restauration de St-Sernin mais constituera un précédent doctrinal. C’est dire quelle est la gravité de l'enjeu.

Conférence de Luigi SNOZZI, architecte FAS, Locarno. En s’appuyant sur la propre expérience projectuelle, à travers la présentation d'une série de projets qui se rapportent à la ville, on cherchera à mettre en évidence quelques motivations fondamentales qui les sous-entendent. Ce type d'approche au projet vise à la recherche d'une continuité historique de l'architecture actuelle par une longue critique de la ville, conçue comme expression formelle de l'histoire, et par la reproposition de certaines valeurs géographiques, typologiques, morphologiques - aujourd'hui aliénées - dans une confrontation dialectique avec l'existant.

Conférence de Werner OESCHLIN, professeur à Bonn et à Berlin. L'histoire est à la mode, depuis que le post-modernisme, soutenu par un marketing expansif, a déclaré le « anything goes ». Mais il y a bien d'autres raisons que celles de la mode pour analyser les rapports de l'architecture avec sa dimension historique. Quant à Palladio, déjà Wotton (1612) a bien su séparer le côté historique (limité à son propre contexte) du côté « logique » et générique. Et nous trouvons chez Palladio lui-même les fondements réels d'une telle définition a-historique : la déclaration de « règles universelles », la postulation d'une science de l'architecture et d'une méthode de créer les projets, la description de typologies architecturales. Si nous parcourons l'histoire de la critique de Palladio de Wotton à Quatremère de Quincy, de Colin Rowe à la Casa Tonini de Reichlin/Reinhart de 1972-74, la question se dirige donc vers une vérification des fondements réels d'une imitation : si elle s’oriente plutôt vers la phénoménologie des formes ou bien si elle est capable de retracer les « règles universelles » qui sont celles de l'architecture d'hier et d'aujourd'hui.

Conférences inaugurales de l'exposition Venturi & Rauch par Stanislaus VON MOOS, professeur à l'Ecole polytechnique de Delft, Jean-Marc LAMUNIERE, professeur au DA, Pierre CAGNA, Norman CUCCIO, Bernard GINDRE, Stéphane DE MONTMOLLIN, étudiants au DA et Patrick MESTELAN, professeur au DA.

Leçon terminale du Professeur Conrad-André BEERLI, présidée par le président de l'EPFL, Bernard VITTOZ. « Quand nous construisons, disons-nous que nous construisons à tout jamais ? Que ce ne soit pas pour l'unique joie de l'heure présente, pour la seule utilité de l'heure présente. Que ce soit un travail dont nous remercions nos descendants. » « La plus grande gloire d'un édifice; est dans son âge » John Ruskin, 1848 (Les sept lampes de l'architecture). « l'éphémère, c’est l'impression de « provisoire » dans laquelle baigne notre vie quotidienne. Nous sommes tous, en fait, citoyens de l'Age de l'Ephémère. » Alvin Toffler, 1970 (Le choc du futur). De la juxtaposition de ces deux citations extrêmes, séparées par plus d'un siècle, découle une réflexion sur deux plans : sur l'idée du déroulement du temps dans les concepts des architectes (temps irréversible ? : Viollet-le-Duc le pensait réversible) d'autre part, sur la notion de durée de l'architecture « éternelle » (Giedion) ou au contraire éphémère, adaptée au rythme d'une civilisation mécanisée, habituée à une consommation rapide. Déjà la cadence de la rénovation urbaine est à ce point accélérée qu’un architecte d'aujourd'hui a de fortes chances, s’il jouit d'une bonne santé, de voir démolir son ouvrage de son vivant;

Conférence de Gérard LE COAT, sociologue de la culture, président de la Société pour l'étude des Arts comparés à l'Université de Montréal. C’est au milieu du XIXe siècle que le qualificatif « architecture parlante » a été utilisé pour la première fois en France pour caractériser l'oeuvre projeté ou réalisé des architectes de la seconde moitié du XVIIIe que nous nommons aujourd'hui « visionnaires » : Boullée, Ledoux, Lequeux.. l'objectif de l'exposé est double : 1.Montrer que Jefferson a lui aussi recours à une architecture que l'on est en droit de qualifier de parlante, et 2. Montrer que les architectes visionnaires français ont influencé dans une certaine mesure les projets et réalisations jeffersoniens, l'influence s’étendant d'ailleurs aux théoriciens français en général des décennies pré-révolutionnaires ou révolutionnaires : sans oublier les idéologues de l'ère impériale. La décision d'entreprendre une nouvelle lecture critique de l'oeuvre architectural de Jefferson se justifie par le fait que les spécialistes américains insistent quasi unanimement et quasi exclusivement sur l'intention fonctionnaliste de celui que l'histoire américaine a baptisé le « père du pragmatisme américain ». Dans cette perspective, seul le lien avec le classicisme romain transmis par Palladio, Desgodets, Fréart de Chambray et alia est souligné. Il est temps de préciser et d'expliquer le rôle de référents idéationnels liés à un programme d'action socio-politique et socio-culturelle en général qui est le coeur de la pensée jeffersonienne bien avant la Déclaration d'indépendance et les années de la présidence.

Conférence d'Alvaro SIZA, architecte, Porto, professeur invité au DA.

Conférence de Jacques-Edouard BERGER, historien de l'art, Lausanne.

Conférence inaugurale de l'exposition 10 images pour Venise par Bernard HOESLI, professeur à l'EPFZ. « Je vais raconter comment nous avons fait notre travail pour Cannareggio : Je vais parler des recherches et d'un travail d'un étudiant de 4e année 1981 sur le terrain de Cannareggio » (BH).

Conférences inaugurales de l'exposition Le Corbusier et Pierre Jeanneret 1919-1929 par Max RISSELADA, architecte, professeur à l'Université de Delft, et Stanislaus VON MOOS, Professeur à l'Université de Zürich.

Exposition réalisée par l'Institut français d'architecture.

Séminaire organisé à l'initiative du Professeur René Vittone avec la collaboration de :

- Jean-Claude PIGUET : Projet de recherche interdépartemental à l'EPFL

- François ISELIN : Réalisations en terre en Suisse

- Jean-Marie PLANCHEREL : Murs et voûtes en terre sèche pour l'habitat social

- Jacques VAUTHERIN et Henriette FLOTTES DE POUZOLES : Habitat du grand nombre ; problèmes et réalisations

- Alfred MBASSI : Programme de l'Institut panafricain de développement à Ouagadougou, Haute Volta.

![Inventaire 'Athanase' [PDF] : Frédéric Brugger](/uploads/r/archives-de-la-construction-moderne/5/a/1/5a1d50baa23b9505dcc0c15de7b9596054964a9fb4f3c91f74fe9e677d7711d6/Inventaire_Athanase_.png)

![Inventaire "Athanase" [PDF] : Fonds Pierre Quillet [PDF]](/uploads/r/archives-de-la-construction-moderne/7/7/7/77757c054aef936ab2a7306726c488247ac4f47ccb31681f3c652143d673b570/Inventaire__Athanase_.png)

![Meubles depuis 1938 (Inventaire "Athanase" [PDF])](/uploads/r/archives-de-la-construction-moderne/4/6/a/46aad6b691e5e9e942a3cf533992d9ede58b7d88ab8e6a01a87be7118786ee28/Inventaire__Athanase_.png)

![[020] Maison Type 3/3 «Quartier Vert », à Brigue](/uploads/r/archives-de-la-construction-moderne/9/a/6/9a627e5e7e6be0539170b93f187cffc083d4c635c4e0689cc9591f885040fbc3/0183_142.jpg)

![[028] Maison Type T 1/5 «Quartier Vert », à Brigue](/uploads/r/archives-de-la-construction-moderne/b/b/d/bbd096890502502b00e97ef52824b3a925a546379a24ad1cfe63d62262832d5b/0183_142.jpg)

![[032] Colonie d'habitation, «Quartier Vert », à Brigue](/uploads/r/archives-de-la-construction-moderne/d/0/2/d02ebf669a881116c6c3c2c390e365d2aedc4a1030bb97aacf372671795b846c/0183_142.jpg)